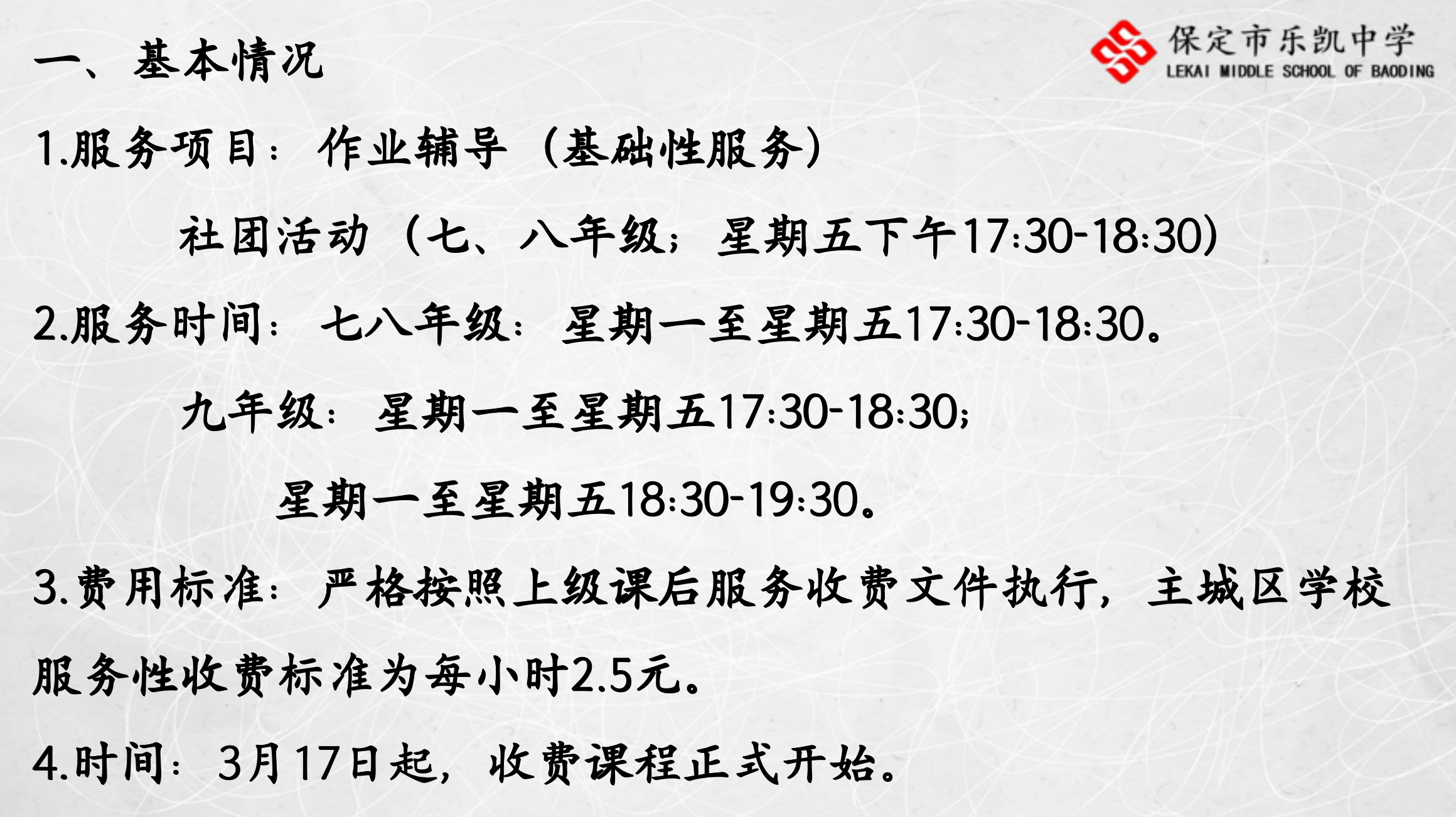

昨晚学校临时召开了一个家长会,主题只有一个:贯彻落实学生减负政策,严格执行上级指示。核心要求是,从下周开始,每天的最后一节课,即下午五点半到六点半,老师不得再给学生授课。

听上去,这似乎是个颇为人性化的安排,毕竟,学生可以选择在五点半放学回家,提前休息。然而,问题很快浮出水面——学校考虑到家长的接送时间,担心部分家长下班较晚,无法按时接孩子,又忧虑孩子们放学后无人看管。于是,在“灵活应对”的旗号下,学校结合了另一项上级政策,直接将这节课改成了“课后服务”。

这样一来,政策表面上得到了贯彻,负担看似减少了,可实际情况如何呢?课程内容不会凭空消失,教学时间减少了,进度却必须跟上,最终只会导致课堂节奏加快,学生学习压力不降反升。而所谓的“不能授课”这一硬性规定,只不过换了个包装,用“课后服务”的名义变相执行。如此一来,政策既得到了落实,家长也得到了安抚,但真正被折腾的,还是老师、孩子和家长。

这政策可真是面面俱到,滴水不漏——既“减了负”,又“收了费”,还“保障”了孩子的学习时间。可到底是要减负,还是要确保学习?是要执行政策,还是要让家长省心?看似皆大欢喜,实则左右为难。最终的结果,不过是换个马甲,绕了个弯,折腾了一圈,又回到了原点。

政策就是这样全面:既要求这样,又要求那样,这到底是要哪样啊?